新型コロナウイルス感染拡大の前後で、新卒採用を取りまく状況も大きく変化しました。積極的に採用活動をする企業もあるなか業界によっては未だ不況を脱せない企業もあり、業界や職種によってこの不透明感の偏りが大きいことも問題です。今回は、新卒採用をとりまく市場変化とともに、新卒採用の課題やこれからの新卒採用のあり方について解説いたします。

新卒採用市場の変化

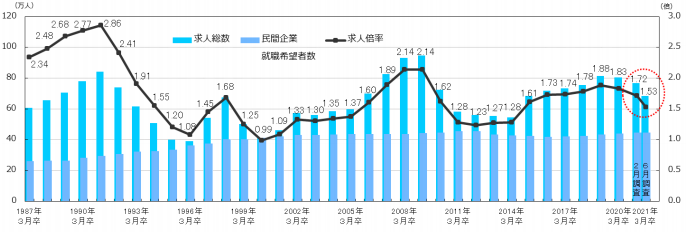

リクルートワークス研究所が発表した大卒求人倍率調査によると、2021年卒の大卒求人倍率調査は【1.53倍】でした。前年度の同調査によると2020年卒は【1.83倍】で、0.3ポイント低下しました。1.53倍という数値自体は低水準ではないのですが、0.3ポイント以上低下したのは10年ぶりです。企業の求人数をみても2020年は80.5万人でしたが2021年は68.3万人と減少していて、新型コロナウイルスは市場に大きく影響を及ぼしていることがわかります。

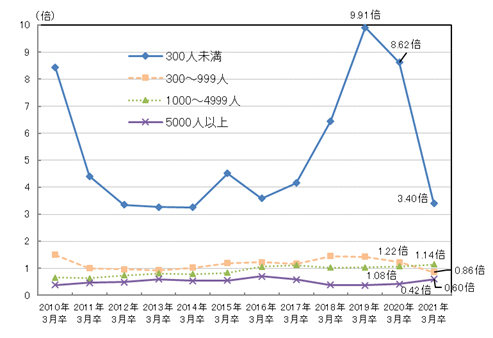

ただ、求人倍率を細かくみると、企業規模(従業員規模)によって大きく違うことがわかります。とくに、従業員規模300人未満の企業で求人倍率が【8.62倍】から【3.40倍】まで大きく低下しています。

新卒採用市場全体の縮小・求人数の減少によって、これまでの大手企業に集中した就職活動ではなく中小企業に分散するような動向が見られます。今は、採用手法も従来に比べて多様化しており、中小企業でもSNSの活用などによって採用が積極化している例も見られるため、極端に大手志向に偏った活動スタイルというのはくずれつつあるのではないでしょうか。

また、2021年4月19日に共同通信社より発表された主要110社を対象とした22年卒の新卒採用に関するアンケート調査では「21年度実績よりも採用数を減らす」と回答した企業が24社で、20%に上ることがわかりました。

採用数を増やす企業もあるので一概にはいえませんが、業界によっては不況を脱するまでに時間を要すため、そのような企業が増えると若い世代の未来にも影響するといっても過言ではありません。いち早く対策を講じ、アフターコロナの時代に適した採用活動が期待されています。

コロナ禍で【新卒<中途採用】が顕著に

また、これまで日本においては、新卒採用を積極的におこない時間をかけて育成し定年まで働く終身雇用という考え方が強かったのですが、このコロナ禍でその考え方も変わってきています。

そこで、成果をより早く期待できる、即戦力となる中途採用がこのコロナ禍では積極的な動きを見せているのです。

新卒採用の3つの課題

では、新卒採用が縮小されてしまうのはどうしてなのでしょうか。コロナ禍という外的要因が大きいのですが、ほかにも企業が新卒採用に対して抱く課題がいくつかあるのです。

- 母集団形成ができない

- 選考辞退が多い

- 内定辞退・短期離職が多い

- コストがかかる

母集団形成とは、自社に興味を持って求人に応募する人材の集団のことです。とくに、中小企業では慢性的な人材不足によって母集団形成に悩むことも多いようです。母集団形成がうまくできていないと、その後の選考過程にも大きな影響を及ぼします。

母集団形成においては、単に人を集めるのではなく自社との相性や価値観があっている「自社にとって質の高い」人材であることが大切です。もし、自社との相性が悪ければ、内定辞退や短期離職につながるおそれもありコストも無駄になってしまいます。

コストという観点で考えると、採用コストだけでなく育成コストの面でも大きな課題が残ります。新卒採用は「はじめて就職する」人材なので、ビジネスマナーをはじめ業務を覚えて成果を出すまで時間がかかります。そのため、一日でも早く戦力となるよう密な育成が必要となり、その育成のために人員を割くなど中心業務以外のコストがかかってしまいます。

関連記事:母集団形成の課題とメリット|採用成功は“最初の第一歩”にあり

新卒採用のメリット

とはいえ、新卒採用には、中途採用にはない以下のような特徴やメリットがあります。

- フレッシュな人材がもつ雰囲気

- 自社との親和性、なじみやすさ

- 次世代リーダーの確保・育成

- 社内組織・チームの活性化

新卒で採用した人材には、やはり若くフレッシュな雰囲気を感じられます。不安な部分も多いですが、既存社員にとっては忘れていた感覚を取り戻すような、そんな思いをいだくことがあるかもしれません。また、そのフレッシュさから新しい価値観・考え方をもたらしてくれることもあります。新しい価値観がうまく作用すれば、社内やチームの活性化にもつながるでしょう。

また、中途採用者との大きな違いとして、自社との親和性やなじみやすさがあります。新卒採用者は、1社目で社会のことやビジネスマナー、仕事への取り組み方など、さまざまなことを学び身につけていきます。中途採用者のように即戦力とはなりませんが、自社の価値観や文化などを素早く吸収し、よい意味で自社に染まってくれます。中途採用者に比べて育成する時間はかかりますが、自社らしさを身につけ、定着すればするほど次世代リーダーとしても活躍が期待できます。

中途採用者のように早期に成果や結果を期待することができませんが、「人柄」「ポテンシャル」をよく判断すれば、自社の将来に有益な人材を採用することができるのです。

新卒採用課題の解決策

新卒採用における課題を解決するためには、以下のような工夫が必要です。

- 求人情報を見直し・修正

- 採用手法の見直し・変更

- 選考活動の見直し・改善

- 選考時の対応の見直し・改善

- 採用基準の見直し・変更

- コミュニケーション方法と体制の整備

解決策は企業や部署によっても異なるため、まずは課題を視覚化させることが大切です。

具体例1.母集団形成がむずかしいとき

たとえば、上記で上げた「母集団形成がむずかしい」という状況なら、新卒者にとって魅力的な求人として伝わっていないおそれがあります。また、自社のターゲットとしている人材へ的確なアプローチができていないのかもしれません。

このような場合、集客に提示している求人情報を再度見直し、他社との比較・分析をしてより差別し、自社の魅力を伝えなくてはなりません。単に情報を掲載すればよいわけではなく、もとめている人材が興味を持つようなキャッチコピーの作成や仕事内容をよりイメージできる情報が必要です。

最近は、SNSを活用して学生と積極的にコミュニケーションをとることが多くなっています。まずは、自社を知ってもらう、興味を持ってもらう方法として、従来と異なる採用手法で試してみるのもよいでしょう。ただし、自社に欲しい人材がどのようなチャネル・ツールを使用しているのかしっかり調査して選んでください。

具体例2.選考辞退、内定辞退、短期離職が多いとき

選考辞退、内定辞退、短期離職が多いという課題には、選考時の対応や選考フローなど、選考活動の全体を通して改めて見直しが必要です。たとえば、面接をおこなってからどのくらいの期間で合否連絡をしているか、欲しいと思った人材に対しスピーディーに対応できているかという点を精査してみましょう。

新卒市場では同時にいくつもの企業へとエントリーしますが、連絡が早かった企業やテンポよく進んでいく企業の方が入社に対するモチベーションが上がります。また、説明会や選考で魅力的に見える社員を見ると、より企業へのあこがれが増していくことも多いです。社員をみて社内や企業の雰囲気をキャッチできることもあるため、企業のよさを知ってもらうためにはこのような工夫も大切です。

具体例3.内定後の辞退が多いとき

もし、内定後の辞退が多いときは、うまくコミュニケーションが取れていないおそれがあります。今はコロナ禍のために直接コミュニケーションをとることがむずかしいのですが、SNSや独自のプラットホームなどを活用して、入社まで密にコミュニケーションをとるようにしましょう。

入社前の学生は、会社に対してさまざまな不安や疑問を抱えていると同時に、期待や楽しみもあります。どちらも共有できる仲間とつながっていること、また相談できる先輩とのつながりがあることで入社まで安心して過ごすことができます。少し手間がかかりますが、丁寧なフォローをすることで人材を逃がさない工夫につながるのです。

クラスの採用ノウハウで新卒採用もお手伝いします

弊社は、これまで“女性特化の中途採用”を中心に転職支援をおこなってきました。そこで得た採用ノウハウをもとに、新卒採用に悩む企業さまのお役に立ちたいと思っております。

これからさらに労働力不足の問題は大きくなり、若手世代の獲得がむずかしくなる時代ですが、企業の将来には若手の力は欠かせません。新卒採用の課題でもある母集団形成や短期離職は、中途採用とも共通するお悩みです。弊社が培ってきた独自のノウハウで貴社のお悩みを解決できるよう尽力いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

コメント